當你使用的詞語,其他地區的人聽不懂的時候,大多數人第一次意識到“這是方言!”

當我對某種方言感到好奇時,我會查字典而不是上網,但我們使用的詞彙與傳統的八重山方言有著微妙的不同。有時,詞語的原意變得更狹窄,有時則變得更寬泛…

比如,我家用「karabai」來表示(嘴唇乾燥)。這個詞我們在冬天常用。意思就像說:“我的嘴現在太乾了,要是笑出來會割傷疼。” 字典裡,“karabai”的意思是“karabai”,它有三個含義:(1) 皮膚皸裂;(2) 手腳因乾燥而皸裂;(3) 嘴唇乾裂。

“karabai”的發音略有變化,變成了“karabai”,我家只知道第三個意思。這意味著「karabai」在大竹家的意義更少了。那麼在其他人家呢?

另外,「gaba」在字典裡是「污垢」的意思。不過,有些人也把「盤子上的油」或「鞋子上的泥」叫做「gaba」。八重山方言中「gaba」的傳統意義,在八重山東牟尼語中似乎更傾向於泛指「污垢」。

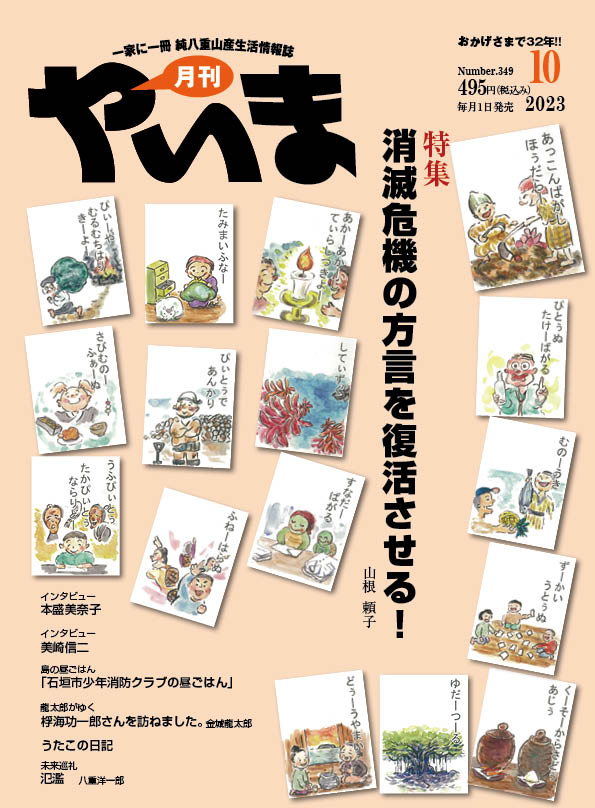

語言是有生命的。聲音和意義會隨著時間而變化,這很正常。然而,從「守護八重山方言!」的角度來看,吉德認為,偶爾查閱這樣的字典,回顧一下過去人們使用詞彙的記錄,是很重要的。

PROFILE

大竹義德

大竹義典 / 1995 年出生於石垣市。八重山高中畢業,任職於石垣島Eagle Kanko。透過八重山的導遊探索島民的寶藏。之後,她在沖繩國際大學學習琉球文化,並獲得了日語教師執照。目前在主島北部擔任教師。